タイトル:「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」

2020年10月26日、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。

以来、メディアなどで「カーボンニュートラル」という言葉を見聞きする機会が増えています。しかし、「カーボンニュートラル」って、そもそもどういうことなのでしょう?

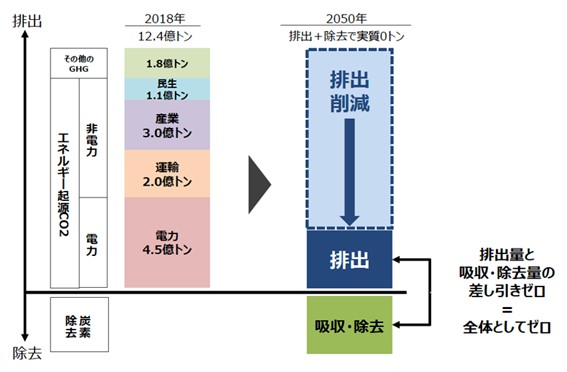

ここで温室効果ガス(GHG)とは、二酸化炭素だけに限らず、メタン、一酸化二窒素、フロンガスも含みます。それらを「全体としてゼロにする」、すなわち「排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味します。

※2018年は10.6億トンの間違いです。

2021年1月20日時点では、日本を含む124か国と1地域が、2050年までのカーボンニュートラル実現を表明しています。これらの国の、世界全体のCO2排出量に占める割合は37.7%となります(エネルギー起源CO2のみ、2017年実績)。2060年までのカーボンニュートラル実現を表明した中国も含めると、全世界の約3分の2を占めており、多くの国がカーボンニュートラルの旗を掲げていることがわかります。

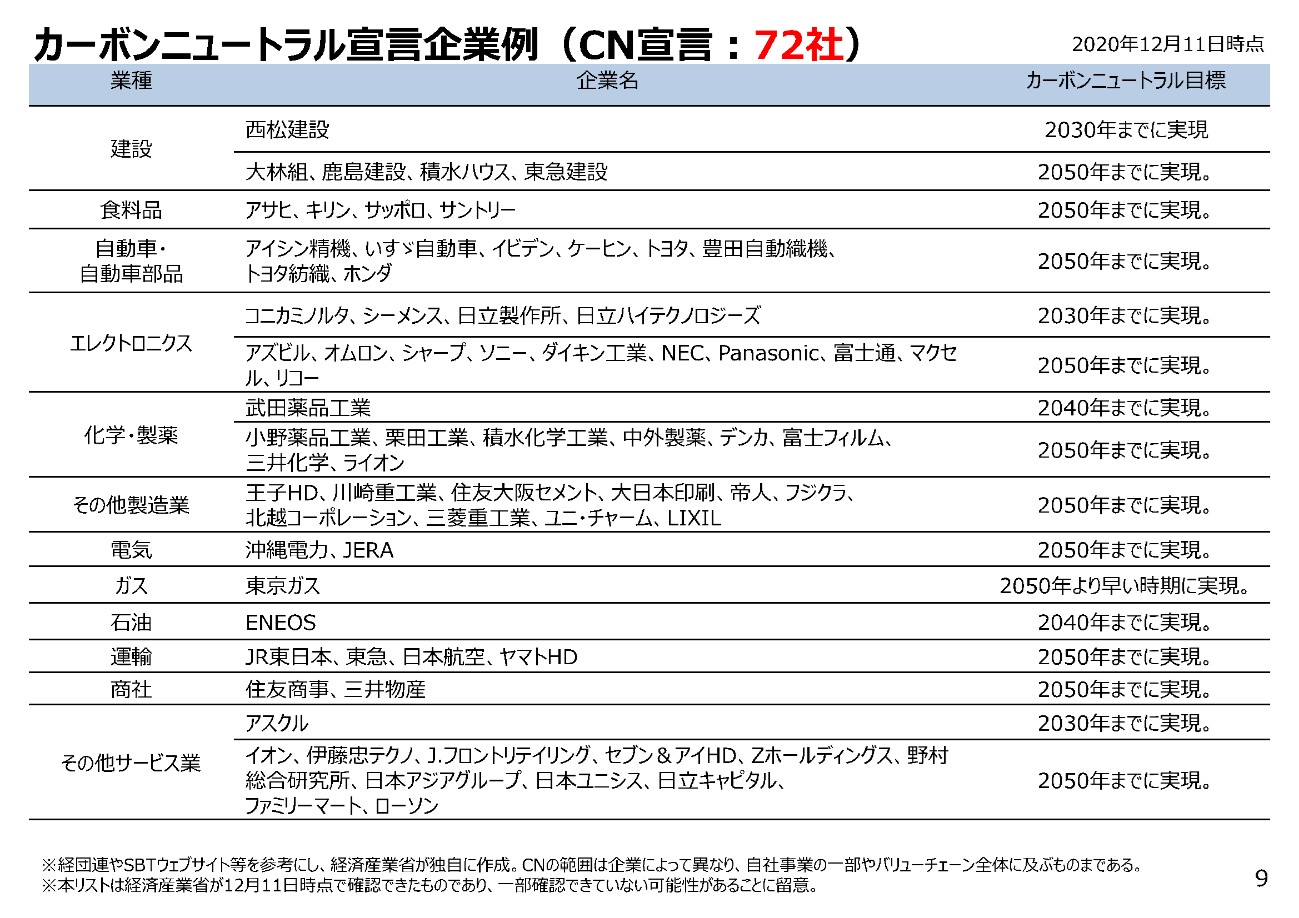

この宣言は国だけではなく、企業においてもカーボンニュートラルを目指す動きが進んでいます。

カーボンニュートラルの実現を目指しているのは、地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力につながるからです。

世界では、気候変動問題への対応を“成長の機会”ととらえる国際的な潮流が加速しています。世界中のビジネスや金融市場も、その潮流の中で大きく変化しています。カーボンニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資をうながし、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスなのです。

今まで人件費の安い、あるいは材料費の安い国で製造・生産を行っていた企業もこれからは、温室効果ガスの排出の少ない地域での製造・生産を行うことも考えられます。

カーボンニュートラルの実現は、ひとつの企業だけでは達成できません。既存の技術、新しい技術を組み合わせて、国や業界全体で積極的に取り組む必要があると思います。

編集者:カトウ

引用元:経済産業省資源エネルギーHP